L'Union . Le Grand Libreville est actuellement confronté à une recrudescence des coupures d’électricité. Quelle est l’origine de ces perturbations ?

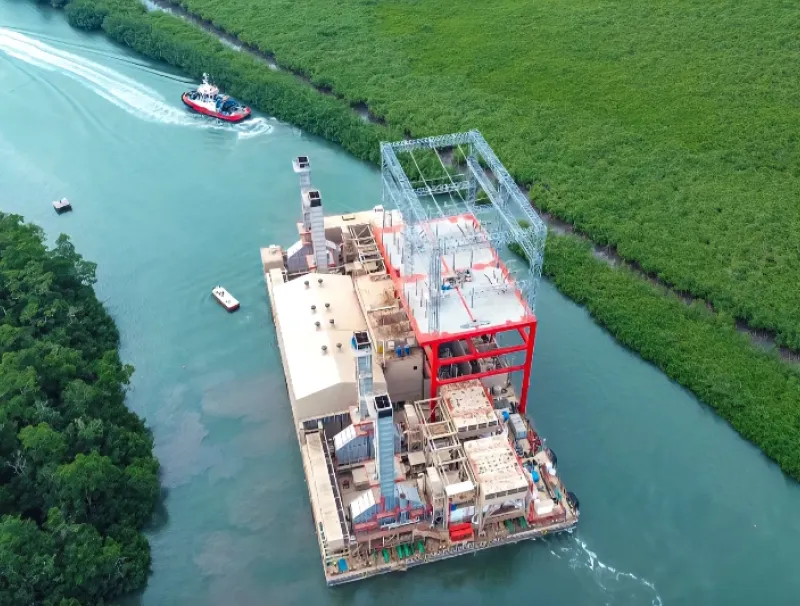

- Steeve Saurel Legnongo : Permettez-moi avant toute chose de présenter à nouveau, au nom de la SEEG, nos excuses les plus sincères aux populations durement affectées par ces coupures. Cette situation est prise avec le plus grand sérieux par l’ensemble de nos équipes, et toutes les ressources humaines, techniques et logistiques sont mobilisées afin de rétablir dans les meilleurs délais un service conforme aux attentes légitimes des populations. Et, pour répondre à votre question, les difficultés actuelles sont liées principalement au retard observé dans le raccordement et la mise en service d’une nouvelle centrale thermique flottante de 150 mégawatts (MW) au réseau SEEG.

Cette nouvelle unité n’est pas encore totalement opérationnelle. Elle est toujours en phase de montée progressive, ce qui retarde l’injection de l’énergie totale attendue dans le réseau. Cette situation, conjuguée à la faiblesse des pluies dans la vallée de la Mbè, a conduit à une sollicitation accrue des moyens de production hydroélectriques, avec pour corollaire une baisse importante du volume d’eau disponible dans la retenue du barrage de Tchimbélé, dont le niveau observé au cours de la première quinzaine du mois d’octobre 2025 s’est établi à 515,98 mètres, en dessous du seuil critique fixé à 517 mètres et bien loin du niveau optimal de 531 mètres. Or, avec celui de Kinguélé, ces deux barrages fournissent près de 40 % de l’électricité consommée dans le Grand Libreville, ce qui fragilise l’ensemble du réseau.

À ces deux facteurs majeurs, viennent s’ajouter des incidents techniques récurrents qui perturbent davantage la stabilité du système. Dans un contexte où le réseau reste particulièrement fragile, ces défaillances constituent une cause non négligeable des coupures que connaissent actuellement les populations. Malgré ces difficultés, la SEEG reste pleinement engagée à surmonter cette situation pénible pour les populations.

Aussi, des efforts soutenus sont en cours pour finaliser l’exploitation à son plein potentiel de la nouvelle centrale flottante et renforcer la résilience du réseau. Grâce à la mobilisation continue de nos équipes, qui exercent dans des conditions parfois difficiles mais qui restent néanmoins disponibles pour parer à tous ces désagréments. Il faut également saluer les efforts continus de nos partenaires techniques et institutionnels. Nous sommes confiants quant à une amélioration progressive et tangible de la situation dans les prochains jours.

Concrètement, que fait la SEEG pour améliorer la situation actuelle et à quel horizon peut-on espérer un retour à la normale ?

- Nous sommes pleinement conscients des difficultés rencontrées par les usagers face aux coupures d’électricité. Leur frustration est légitime et nous la comprenons parfaitement. La situation, bien que complexe, n’est ni ignorée ni minimisée. La vétusté de certains équipements, l’insu sance des capacités de production face à une demande en forte croissance sont autant de freins qui affectent directement la qualité du service que nous nous efforçons de fournir.

Pour y remédier, des actions concrètes sont en cours, telles que la mise en conformité du réseau électrique et l’augmentation de nos capacités de production d’énergie. L’une des plus attendues reste l’exploitation à pleine puissance de la centrale flottante de 150 MW, dont la mise en service contribuera significativement à alléger la pression sur le réseau.

Parallèlement, nous avons lancé un vaste programme de rénovation et de sécurisation des infrastructures de transport et de distribution d’électricité. L’objectif est d’augmenter considérablement la capacité de transit d’énergie, notamment sur le tronçon stratégique de la ligne Haute Tension 90 kV reliant Owendo à Bisségué.

L’ensemble de ces efforts, conjugués à d’autres initiatives en cours, s’inscrit dans une stratégie globale visant à stabiliser le réseau et améliorer de manière progressive et continue la qualité du service offert aux usagers.

À ce stade, il est difficile de donner une date précise pour un retour complet à la normale au regard de la nature des travaux à réaliser, lesquels nécessitent des investissements lourds. Mais, une fois de plus, des améliorations progressives sont attendues à court terme.

Grâce aux efforts en cours et au retour attendu des pluies dans la vallée de la Mbè, nous entrevoyons une amélioration tangible dans un avenir proche. Notre priorité est de retrouver la confiance des usagers grâce à un service plus stable, plus équitable et plus able.

Quelle place accordez-vous à la diversification des sources d’énergie dans la stratégie globale de la SEEG ?

- La SEEG s’appuie encore aujourd’hui sur un mix énergétique largement dominé par les énergies thermiques fossiles. Les données 2023 sont formelles : sur une capacité totale de 704 MW, la production électrique repose à 54 % sur des centrales thermiques gazole et gaz, soit environ 380 MW, contre seulement 46 % pour l’hydroélectricité, soit environ 324 MW.

Ce déséquilibre en défaveur des énergies renouvelables traduit une forte dépendance aux combustibles fossiles, en particulier au gasoil, connu pour être non seulement polluant mais également très coûteux. C’est la raison pour laquelle la modernisation des inf rastructures et le financement de nouveaux projets nécessitent une stratégie de long terme.

L’État s’est fixé l’objectif de ramener la part du thermique gazole à 20 % et porter l’hydroélectricité à 80 % du mix. Évidemment, c’est un défi colossal dont la mise en oeuvre nécessite de mobiliser près de 500 milliards FCFA, du fait de deux décennies de négligence et de retard d’investissements sectoriels.

Vous pouvez également noter que plusieurs projets structurants portés par l’État sont en cours de réalisation pour amorcer cette sortie du thermique gasoil, notamment à travers le développement massif de l’hydroélectricité, avec la construction de nouveaux barrages : Kinguélé-Aval, Impératrice, Ngoulmendjim et FE2. Il y a également l’effectivité de l’interconnexion des réseaux électriques avec la Guinée équatoriale via le Pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC).

Cette interconnexion nous permet non seulement de sécuriser l’approvisionnement en énergie, mais aussi de réduire la nécessité de recourir à des générateurs au gasoil dans la province du Woleu-Ntem. Nous devons ainsi faire face à une équation toujours plus complexe : comment réduire notre dépendance aux centrales thermiques, coûteuses et polluantes, tout en garantissant la continuité de service. Ce défi, à la fois opérationnel et stratégique, constitue un levier fondamental pour une meilleure résilience et une performance accrue face aux enjeux énergétiques actuels et futurs.

La situation en matière d’accès à l’eau potable est tout aussi préoccupante. Plusieurs quartiers étant actuellement confrontés à des pénuries. Quelles en sont les principales causes ?

- Les pénuries d’eau potable dans plusieurs quartiers du Grand Libreville s’expliquent par plusieurs causes principales. D’abord, la région de Ntoum traverse également un épisode prolongé d’étiage, c’est-à-dire une période où le niveau des rivières, notamment la Nzémé, baisse fortement à cause du manque prolongé de pluie entre juillet et octobre. Cette baisse réduit considérablement la quantité d’eau disponible pour les usines de traitement et limite leur capacité à produire les volumes nécessaires pour répondre à la demande.

Ensuite, la forte croissance démographique et l’urbanisation rapide du Grand Libreville augmentent la demande en eau. Or, les investissements nécessaires pour adapter les infrastructures à cette évolution n'ont pas progressé au même rythme. Le réseau existant est donc sous pression.

Par ailleurs, des pertes importantes d’eau sont causées par des fuites ainsi que par l’usure des installations et des actes de fraude, ce qui diminue encore plus l’eau réellement distribuée aux usagers.

Pour y faire face, nous avons élaboré et mis en oeuvre un plan d’action fondé sur l’anticipation, l’adaptation et la résilience de notre dispositif de production et distribution d’eau potable. Ce plan vise à assurer la continuité du service public, même en période d’étiage. Il s’articule autour de plusieurs axes prioritaires.

En premier lieu, nous renforçons notre dispositif de veille hydrologique afin de suivre en temps réel l’évolution des niveaux d’eau dans nos principaux points de captage. Cette surveillance nous permet d’anticiper les périodes critiques et de réagir avec précision.

En second lieu, nous procédons chaque fois que nécessaire à l’optimisation de nos systèmes de pompage et de traitement, en modulant nos capacités de production selon la disponibilité de la ressource. Cela inclut également la reconfiguration de certains circuits de distribution, afin de rationaliser les débits et de limiter les pertes en ligne.

Notre plan d’action intègre également un volet d’investissement sur les moyen et long termes, a n de renforcer la résilience de nos infrastructures. Cela comprend la sécurisation de nouvelles sources d’approvisionnement, le développement des capacités de stockage ainsi que l’amélioration de nos rendements de réseaux.

A titre d’illustration, la SEEG a signé, le 7 avril 2025, un contrat de partenariat avec la société française SUEZ, en vue d’un appui technique à la remise à niveau du service public de l’eau potable sur l’ensemble du territoire national. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la mise en oeuvre du projet présidentiel, dont il constitue le premier pilier, à travers le rétablissement des services publics de l’eau et de l’électricité.

Quel est l’état d’avancement actuel du projet Mbomo et comment s’intègre-t-il dans la feuille de route stratégique de la SEEG ?

- En 2022, le projet Mbomo a été initié afin de compenser un déficit structurel entre l’offre et la demande en eau potable, évalué à environ 70 000 m /jour sur le périmètre du Grand Libreville. Actuellement, la production est assurée majoritairement par les unités de traitement de Ntoum, dont la capacité nominale avoisine les 240 000 m /jour, à laquelle s’ajoute une production complémentaire d’environ 3 200 m /jour issue de forages.

Avec ce projet, nous visons une production de 35 000 m /j en phase 1 pour atteindre 70 000 m /j avec la phase 2. En dépit d’un retard observé pour divers facteurs, le projet enregistre un avancement global de 60 % en études de réalisation et 50 % en exécution des travaux. Le développement du projet Mbomo a nécessité l’acquisition d’une surface de 7 hectares dont 1/3 sert actuellement à la phase 1.

Nous avons lancé la construction de la station de pompage eau brute d’une capacité de 37 000 m /j et de sa prise d’eau, l’achat et la livraison sur site de l’unité de traitement d’une production nominale de 35 000 m /j, l’aménagement de la station de traitement, la pose de la conduite de transport eau traitée sur environ 15 kilomètres entre Akok et Ntoum.

Nous prévoyons une mise en service industrielle de la phase 1 au second trimestre 2026, qui permettra d’injecter 35 000 m /j supplémentaires à partir de la conduite de transport existante DN1200 mm dans le réseau du Grand Libreville.

La phase 2, dont les études hydrologiques font actuellement l’objet d’une consultation sera lancée immédiatement après. Elle consistera à exploiter les eaux de la Mbomo et de la Mbè, et à installer une seconde tranche de production nominale de 35 000 m /j pour atteindre à terme la capacité totale de 70 000 m /j.

En résumé, ce projet constitue un jalon stratégique dans l’amélioration continue de l’accès à l’eau potable dans le Grand Libreville. C’est une première étape vers un service public de l’eau plus résilient et mieux adapté aux besoins croissants de la population.

Dans ce contexte de pressions opérationnelles, quel diagnostic établissez-vous sur la gestion de la SEEG et quelles sont vos priorités ?

- Dès ma prise de fonction, j’ai procédé à un diagnostic approfondi de la situation de l’entreprise. Les conclusions, aujourd’hui connues de tous, sont sans appel : la SEEG traverse une crise multidimensionnelle, marquée par des dysfonctionnements structurels, une gouvernance instable et une dégradation préoccupante de la qualité de service.

En l’espace de sept ans, dix directeurs généraux se sont succédé à la tête de l’entreprise, rendant impossible toute vision stratégique à long terme et toute mise en oeuvre cohérente des projets structurants. À cela s’ajoute un affaiblissement préoccupant des capacités techniques et opérationnelles, avec des conséquences visibles sur la qualité et la continuité du service.

Sur le plan financier, j’ai constaté une situation fragile, marquée par une dette importante envers plusieurs partenaires stratégiques. Cette situation est aggravée par les actes de fraude qui pèsent lourdement sur notre trésorerie.

Dans le court terme, nous devons avant tout stabiliser notre réseau et améliorer la réactivité face aux coupures. Cela passe par une meilleure gestion de la production et la maintenance urgente des infrastructures vieillissantes.

À moyen terme, nous avons l’obligation de moderniser nos installations et de renforcer la fiabilité du réseau. Cela implique le remplacement des équipements obsolètes et la réduction des pertes techniques et commerciales. Il nous faut également former et augmenter les compétences techniques du personnel.

Sur le long terme, nous devons repenser notre modèle énergétique pour le rendre plus résilient. Cela suppose une planification stratégique à l’échelle nationale qui englobe les enjeux démographiques et économiques.

Il est également essentiel pour nous de diversifier nos sources de production, en intégrant davantage d’énergies renouvelables pour réduire notre dépendance aux sources traditionnelles.

Enfin, nous devons construire des partenariats solides, tant au niveau national qu’international, pour mobiliser les ressources nécessaires à notre développement.

Notre responsabilité est de restaurer la confiance des usagers. Cela ne peut se faire sans une vision claire, des engagements concrets et une volonté collective de transformation.

Le Gabon produit-il aujourd’hui assez d’électricité pour répondre aux besoins de sa population et de son économie, et que prévoit-il pour faire face à la demande croissante dans les années à venir ?

- À ce jour, la capacité de production électrique installée au Gabon s’élève à environ 750 mégawatts, dont plus de 60 % sont exploités et gérés directement par la SEEG. Cette capacité demeure largement insuffisante pour répondre à la demande nationale, qui dépasse régulièrement les 1 039 MW aux heures de pointe, notamment dans le Grand Libreville où se concentre plus de la moitié de la population gabonaise.

La croissance démographique, combinée à l’urbanisation accélérée et à l’augmentation des usages domestiques et industriels, accentue chaque année un déséquilibre structurel entre l’o re et la demande.

Selon les projections à l’horizon 2040, de la Banque mondiale, la demande d’énergie pourrait se situer aux alentours de 4 gigawatts (GW). Elle pourrait atteindre, voire dépasser, les 10 gigawatts (GW), si l’on intègre les ambitions du pays en matière de transformation locale des matières premières, de développement industriel et de zones économiques spéciales.

L’enjeu pour les prochaines années est donc clair : garantir un accès à une énergie fiable pour tous les citoyens, tout en soutenant les objectifs de diversification économique et d’industrialisation du Gabon.

La création d’un fonds spécifique pour l’énergie est envisagée comme un moyen de soutenir le financement et l’investissement dans la modernisation d e s infrastructures. Quel le analyse faites-vous de cette initiative ?

- L’idée constitue, selon nous, une avancée stratégique majeure dans le processus de modernisation et de sécurisation du secteur énergétique au Gabon. Ce fonds pourrait agir comme un levier financier, en facilitant la mobilisation de capitaux publics et privés, nationaux et internationaux. Il permettrait ainsi de financer les travaux prioritaires de réhabilitation des réseaux, l’intégration des énergies renouvelables, la digitalisation des systèmes de gestion et la formation des ressources humaines.

En allouant des ressources dédiées à cette filière, nous nous donnons les moyens d’impulser une dynamique durable d’investissement, essentielle pour pallier les déficits structurels et techniques dont souffrent nos infrastructures, en particulier celles de la SEEG. Nous renforcerions ainsi la résilience du réseau face aux aléas climatiques, aux pannes récurrentes et aux pressions économiques.

Ce fonds ne doit pas être perçu uniquement comme un mécanisme de financement, mais comme un instrument stratégique de transformation du secteur, une volonté politique claire de bâtir un système énergétique plus robuste, équitable et orienté vers l’avenir, au bénéfice de l’économie nationale et du bienêtre des populations.

Quelle est l’ampleur réelle de la fraude sur les réseaux SEEG et comment cette problématique impacte-t-elle la trésorerie de l’entreprise ainsi que la qualité du service offert aux usagers ?

- La fraude constitue aujourd’hui un dé majeur pour la SEEG, tant sur le plan financier que sur celui de la qualité du service. Elle est aujourd’hui - généralisée et concerne toutes les classes sociales, les particuliers et les sociétés et touche aussi bien le secteur de l’eau que celui de l’électricité. Elle se manifeste principalement par des branchements illégaux, des manipulations de compteurs et des raccordements non déclarés.

Ces pratiques illégales ont un impact direct sur notre trésorerie : nous estimons que plusieurs milliards de FCFA, entre 30 et 40 milliards, sont perdus chaque année en recettes non perçues à cause de la fraude.

Dans le Grand Libreville seulement, pour l’électricité, la fraude représente plus de 2 milliards de FCFA par mois dans certaines estimations. Cette perte de revenus affecte notre capacité à investir durablement dans la moderni sation de nos infrastructures, l’entretien des réseaux, avec une incidence sur la qualité du service à nos clients.

En effet, plus les fraudes augmentent, plus les charges pèsent sur un nombre réduit de clients réguliers, ce qui crée un déséquilibre économique préjudiciable à tous. De plus, les installations frauduleuses engendrent souvent des surcharges sur les réseaux électriques, des baisses de tension ou des interruptions non maîtrisées, dégradant ainsi la qualité de service pour l’ensemble des usagers.

Plus de 25 % de l’énergie injectée dans le réseau électrique est perdue dans la fraude ou les pertes techniques inhérentes à l’état des infrastructures de transport et de distribution. Près de 30 % du parc de compteurs est concerné par la fraude, soit environ un client sur trois dans certaines zones. En 2024, lors d’une opération de contrôle sur 780 branchements dans le Grand Libreville, 209 installations frauduleuses ont été détectées en 3 jours. C’est pourquoi nous avons renforcé nos équipes de contrôle terrain, multiplié les opérations de régularisation et entamé une campagne de sensibilisation pour responsabiliser les populations.

Dans les tout prochains jours, nous allons intensifier nos efforts. La lutte contre la fraude constitue un enjeu crucial pour la pérennité financière et la performance opérationnelle de la SEEG.

Ce combat ne saurait être mené avec succès sans l’engagement concerté de l’ensemble des acteurs concernés. C’est pourquoi nous appelons à une mobilisation collective rassemblant non seulement les pouvoirs publics pour assurer la répression des infractions, mais également les collectivités locales qui jouent un rôle de proximité essentiel dans la sensibilisation et la prévention, ainsi que les citoyens dont la participation active est cruciale pour dénoncer les pratiques frauduleuses et adopter des comportements responsables.

Seule une démarche intégrée et partenariale, reposant sur la coopération, la transparence et la responsabilisation de chacun permettra de combattre efficacement ce fléau et d’assurer un meilleur service public.

Votre mot de fin ?

- Pour mener à bien la transformation de la SEEG, il est impératif d’établir des priorités claires, articulées autour de trois axe s fondamentaux : l’amélioration de la gouvernance, l e renforcement de la performance opérationnelle et l’intégration de l’innovation technologique.

Cela suppose, d’une part, une gestion plus transparente, une responsabilisation accrue à tous les niveaux de l’organisation, et d’autre part, une lutte ferme contre les dysfonctionnements internes. Il sera également essentiel de mettre en place des mécanismes rigoureux de suivi et d’évaluation de la performance, fondés sur des audits réguliers indépendants, et sur une planification stratégique renforcée de la production et de la distribution.

Dans ce cadre, les investissements devront être mieux ciblés. Le numérique à ce titre représente un levier central de notre transformation. L’introduction de compteurs intelligents, l’automatisation des processus et l’usage des systèmes d’information modernes pour la gestion clientèle contribueront significativement à améliorer la qualité de service.

Mais au-delà de la technologie, c’est l’usager qui doit rester au coeur de nos priorités. Cela exige de l’écoute, de la réactivité et un sens constant du service rendu. Un dialogue régulier avec les citoyens, les institutions et nos partenaires est également indispensable. En somme, la transformation durable de la SEEG repose sur un engagement collectif, une volonté politique forte et la mobilisation de tous les leviers humains, techniques et financiers. C’est à cette condition que nous pourrons bâtir un service public plus fiable, plus équitable et véritablement tourné vers l’avenir.

random pub